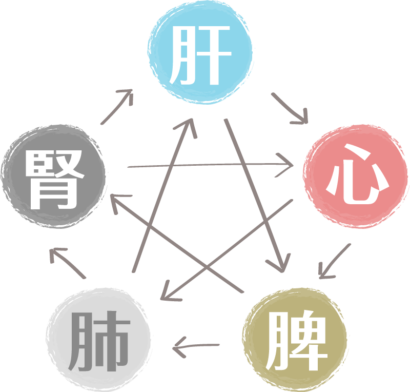

東洋医学は「未病※1」を防ぎ

「養生」で自力で健康になる道を説きます。

感染症も含めて様々な病気に苦しんでいる方が大勢おられます。

ご病気でお困りの方。感染症を退けたい方。健康に暮らしたい方。

薬膳薬局は、そのような方々の為に、豊富な知識と様々な方法論※2で心から、皆様のお役に立ちたいと考えている薬局です。

※1:先々起こるかもしれない病気

※2:漢方処方、分子栄養学に則ったサプリメント、カウンセリング、運動療法(EMS・加圧・マイナスイオン機・温熱機・トレーナーによる運動指導)、漢方ファスティング、アロマオイル療法、漢方エステ

お困りの症状

Symptoms

「薬膳薬局」の治療について

Service

薬膳薬局は、患者さんに「しっかり寄り添うこと」を信条としております。

そして漢方歴30年の豊富な経験を持った薬剤師が本気で治療に当たります。

しかし、症状を改善すると一口に言っても、漢方薬を服薬するだけでは本当の意味で治せないことがあります。

質の高い処方の提供は勿論ですが、薬膳指導・分子栄養学に則って作られたサプリメント・カウンセリング・運動療法・アロマテラピー・温熱療法などを必要に応じて併用して、治療は短期間に、心も体も全部がよりよく循環するような治療体制を作ります。

初回は必ず、お顔を拝見してからの処方とさせていただいております(ズーム等オンラインでもご相談お受けいたします)。

血液検査、お薬手帳など、お持ちください。

EMSコアレ・加圧機・トレーナーによる

運動機能改善・強化

筋肉をつけて免疫力

・機能力アップ

コアレ・加圧・トレーニングにより運動機能を上げるサポートにより漢方治療は各段に加速します。

丁寧に、一人一人に向き合った、安全な指導を受けることが出来ます。

エッセンシャルオイルによる自律神経調整

漢方薬のサポーターとして活用

アロマテラピーで

速攻回復

速攻で自律神経並びにウイルス雑菌に対応出来るアロマテラピーを行っており、安心してご利用になれるために、化学成分表示がしっかりと示されたエッセンシャルオイルを提供しております。